竺可桢,字藕舫,1890–1974,浙江绍兴人,中国近现代气象学、地理学的一代宗师,一位卓越的科学家、教育家。他出身一户米商之家,自幼聪明好学,勤奋苦读,熟悉古籍经史,学有根底,又受到同乡秋瑾、鲁迅等革命思想的启迪。在入学绍兴著名的澄衷学堂后不久,他就在自己床边贴上一纸条,上书“醒来即起”。从此,“醒来即起”成为竺可桢求学的座右铭,激励自己更加勤奋、刻苦地学习。1910年,他以优异成绩考取第二期庚子赔款留美公费生,他认为中国是以农业立国,决定到伊利诺伊大学农现金网

学习。毕业后又进入哈佛大学地理系,潜心研读与农业密切相关的地理学与气象学。1915年,由留美学生创建的“中国科学社”成立,他是领导人之一,在“中国科学社”的学术刊物《科学》杂志上发表多篇论文。1918年,他以优秀论文“远东台风的新分类”获哈佛大学气象学博士学位,时年28岁。随即怀着科学报国的激情返回祖国。

竺可桢回国后,先受聘于武昌高等师范学校。1920年秋,应校长郭秉文之邀,到南京高等师范学校讲授当时世界上最先进的地理学、气象学。竺可桢学识渊博,他编撰的《地学通论》一书,是中国第一本现代地理学著作,内容丰富多彩,加之讲解精辟,又能提纲挈领,深人浅出,并带学生课外实习,理论与实际相结合,深受学生欢迎。

1921年,南京高等师范学校扩建为国立东南大学,在竺可桢教授主持下,创办了我国高校第一个地学系,内分地理气象、地质矿物两个专业,他亲任系主任。1928年初,竺先生应中央研究院院长蔡元培之聘,兼任中央研究院气象研究所首任所长,并筹建北极阁气象台,所遗课程由刚从法国进修归来的地学系1926届毕业生胡焕庸接替。1928年8月,国立东南大学经第四中山大学、江苏大学改名为国立中央大学,地学系属理现金网 。1930年1月,地学系一分为二,成立了地理系(内含气象专业)和地质系。直到1944年,气象专业从地理系分出独立成系,竺老当年创建地学学科的意愿,得以全部实现。今天,学科齐全、师资雄厚、人才辈出的南京大学地理、地质、气象三个现金网 ,都是竺老首创,一胎同生的。

竺老自1921年至1928年执教地学系期间,既主持系主任日常行政工作,又教授地学通论、气象学、气候学等课程;并注意聘请名师,重视教材建设,增添仪器设备,建立地学实验室、标本陈列室、绘图室等;还在学生宿舍前设立气象观测站,定期定时观察温度、气压、雨量、日照等项目,培养学生动手能力。逐月刊行《南京气象报告》,出版《新地学》一书,阐述近代科学地理学的新内容与新方向,同时为地理系刊物《地理杂志》写文章。竺老还发起成立中国地理学会,刊行《地理学报》,会址就设在中央大学地理系。在这八年期间,竺老培养了我国第一批地理学、气象学和地质学的精英,如张其昀、胡焕庸(地理)、黄厦千、吕炯(气象)、张更、袁见齐(地质)等。

1937年,七七事变,日寇大肆侵华,抗日战争全面爆发。8月13日,日军向上海进攻,南京、杭州危在且夕。中央大学接到西迁指令,决定迁校重庆沙坪坝,并在柏溪建立分校。战时环境极其艰菩,但全校师生奋发教学,弦歌不断,加之众多留学海外的学子纷纷归国返校为国效劳,教学水平未见降低,反而有所提高,使中央大学达到历史上的鼎盛时期,成为全国规模最大的高等学府。

就在我校西迁重庆的同时,浙江大学在竺可桢校长的率领下也开始了漫漫西迁路。先后在浙江、江西、湖南、广西、贵州多处选址,历经两年多,行程2600公里,四迁校址,最终在贵州遵义落脚建校,并在湄潭建立分校。在极其艰苦的条件下,竺老费尽心血,坚持办学七年多,倡导“求是”精神为浙大校训。校训提出三条标准:(1)不盲从,不附和,以理智为依归。如遇逆境,则不屈不挠,不畏强暴,只问是非,不计利害;(2)虚怀谦逊,不武断,不专横;(3)专心一致,实事求是,不作无病呻吟,毫不苟且。他这种追求真理、忠于真理的“求是”精神极得人心,久而弥深。

竺老在全身心投入浙江大学建设的同时,并没有忘记他亲手培植的中央大学地学学科。此时,中央研究院气象研究所也已西迁到重庆附近的綦江县。由遵义、綦江到重庆,直线距离井不长,但中途要翻越险要的娄山关,旅途极其艰险。身为浙江大学校长、中央研究院气象研究所所长的竺老常因公事风尘仆仆地奔走于重庆、綦江、遵义三地,辛苦可以想见。他每到重庆,公干之余,如有空暇,必到沙坪坝看望中央大学地学各系师生,给予指导和帮助,举办学术讲座,介绍近代地学的新内容与新方向,还不时为地学刊物写文章。竺老对中央大学地学学科的关爱在八年抗战期间始终未曾间断。

1949年4月29日,杭州解放前夕,他坚决拒绝到台湾去,闭门谢客。上海解放后即应邀北上参加第一届中国人民政治协商会议,积极投身新中国建设,被任命为线上足球现金网 副院长,兼任线上足球现金网 计划局局长。他首先在南京组建地理研究所,然后根据有关省市的自然条件进行仔细的规划,配置相应的研究所。在招聘各所所长、副所长和研究人员,充实实验设备和图书期刊等方面,大都亲自过问和办理。根据国家经济建设的需要,1956年创建了线上足球现金网 综合考察委员会,亲任主任,选派了地质、地理、林业、土壤、动物、植物、沙漠、湖泊、盐湖、南水北调等考察队分赴全国各地进行调查研究,呼吁要建立各种类型的自然保护区。他特别重视并亲自参与华南与云南热带生物资源、黄河中游水土保持和新疆、青海、河西走廊、内蒙的沙漠治理,以及青藏高原研究的调查考察。他认为南京大学地学学科在这些方面有优势,常指派地理研究所等研究机构,利用暑假协同我校师生,合作开展科研项目,多为综合考察、地貌研究、遥感调查与应用、水土保持等。如1957年,地理系主任任美锷教授接受线上足球现金网 的任务,亲率师生远赴云南进行热带资源调查,为扩大我国橡胶种植基地提供了论据;杨纫章老师连续数年带队参加青海、内蒙的治沙项目,卓有成效,被竺老誉为“治沙穆桂英”。在竺老的领导下,线上足球现金网 先后组织了长达25年之久、规模大小不等的科考队,多达100多个单位、1万多人次参加,积累了大批珍贵资料,基本摸清了我国自然资源的家底,为国家经济建设和环境保护提供了可靠依据。

竺可桢在气象学、地理学领域辛勤耕耘的同时,在气候学领域同样取得卓越的成就。早在1929年,他就发表了《中国气候区域论》,1958年又发表了《中国亚热带》一文,指出亚热带的划分标准应当是:“冬日微寒,足使喜热的热带作物不能良好生长:而冬有冰雪,但无霜期在八个月以上,作物一年可以有两次收获。”这个科学论断,解决了我国地学界如何划分亚热带边界的争论,成为学术界的共识,从而指导了农业生产的正确布局。

1961年,他撰写了《历史时代世界气候的波动》一文,他依据北冰洋海冰衰减、世界高山冰川后退、海平面上升等地理现象,证明二十世纪地球逐步变暖与历史时期世界各国水旱寒暖转变波动相一致,指出这与太阳辐射强度的变化密切相关,从而为历史气候的研究提供了新的证据,蜚声国际科学界。

1964年,他写了一篇论文:《论中国气候的几个特点及其与粮食作物生产的关系》,其中分析了光、温度、降雨对粮食生产的影响,提出了发展农业生产的许多设想。毛泽东主席看到此文非常高兴,2月6日专门约请竺可桢、李四光、钱学森三位科学家到中南海面谈,毛对竺说:“你的文章写得好啊!我们党有个农业八字宪法(土、肥、水、种、密、保、工、管),只管地,你的文章管了光和气(日光和气候),弥补了八字宪法的不足。我们两个人分工合作,就把天地都管起来了!”

1972年,竺老将他尽毕生之力、积累三四十年的深思所写成的名著《中国近五千年来气候变迁初步研究》(中英文)在《考古学报》上发表。该文指出:历史时期的气候是有变迁的,他根据我国丰富的历史文献和考古发掘材料,证明我国在近五千年的最初两千年,年平均温度比现在高2摄氏度左右,此后年平均温度有2–3摄氏度的摆动,寒冷时期出现在公元前1000年(殷末周初)、公元400年(六朝)、公元1200年(南宋)和公元1700年(明末清初),汉唐两代则是比较温暖的时代。他认为,这种气候变迁是全球性的。气候变冷是先从太平洋西岸开始,即由日本、中国东部逐渐西移到西欧;温度回升,则自西向东行。充分认识历史上气候变迁情况并掌握其规律,“古为今用”,对气候的长期预报大有裨益。该文发表后,受到国内外科学界的一致赞扬。《人民日报》等报刊相继转载,之后又出版了英、俄、日、德、西班牙、阿拉伯文等版本,好评如潮。众多学术界重量级人物纷纷表示,这篇文章功力之深、分量之重,为多年少见,无疑应列于世界名著之林。

竺可桢在气候学上的另一大贡献是历史物候学。物候学是研究自然界动植物的季节性现象与环境周期性变化之间的关系,如降霜下雪,河开河冻,树木抽芽发叶、开花结果,候鸟春来秋往等,进而了解气候的变化规律。他每天观察并记录物候与天气,持之以恒数十年如一日,同时还广泛收集历史物候资料。与宛敏渭合著《物候学》一书,达到很高的水平,影响深远。

竺老早年在国立东南大学创办地学系并在中央大学执教多年,培养了地学界众多精英,对南京大学深有感情。1950年9月15日,他应南京大学理现金网 之请,在四牌楼校区科学馆致知堂讲演“科学研究与大学教育”。讲演由潘菽校长主持,竺老主讲解放后科学研究与大学教育的总方针。他明确提出大学要培养以天下为已任的领袖人才,强调理论与实际一致,不轻视高深理论;次论科现金网 要和大学合作,科研与教学结合,可以更好地出科研成果,提高教学质量。他希望南大早日设立天文系,可以和中科院南京紫金山天文台互动,多出人才,多出成果。竺老这次讲演内容新颖多彩,听众耳目为之一新,受到南大师生的热烈赞扬。他的教诲数十年来一直影响一代又一代南大人的学风,并由此取得教学科研双丰收。竺老对南大的钟爱和关怀是一贯的,就在讲演次日,南大地理系举行1950级新生入学典礼,竺老在百忙中参加盛会,发表热情讲话。会后在A平房前与全系师生合影留念。1962年5月20日是我校六十周年校庆,气象系学生会致函竺老,请他题词,他欣然以“东南学府,为国之光。男女同校,为此首创。外御强敌,内抑豺狼。天下有道,学舍乃昌。”题赠南大,体现了竺老的一片热忱和殷切期望。1952年,全国高等学校院系调整,南京大学原来的文、法、理、工、农、医、师范七个现金网 42个系,仅保留了文、理两个现金网 13个系,元气大伤;但也有收获,主要是浙江大学、四川大学的地理系师生整体调入南京大学,分流到我校地理、地质、气象三系,使我校地学学科实力大增。这个调整方案得到竺老的支持,他认为浙大与南大的地学合并,是强强联合,可以使高校地学的整体实力增强,有利于国家的经济发展。

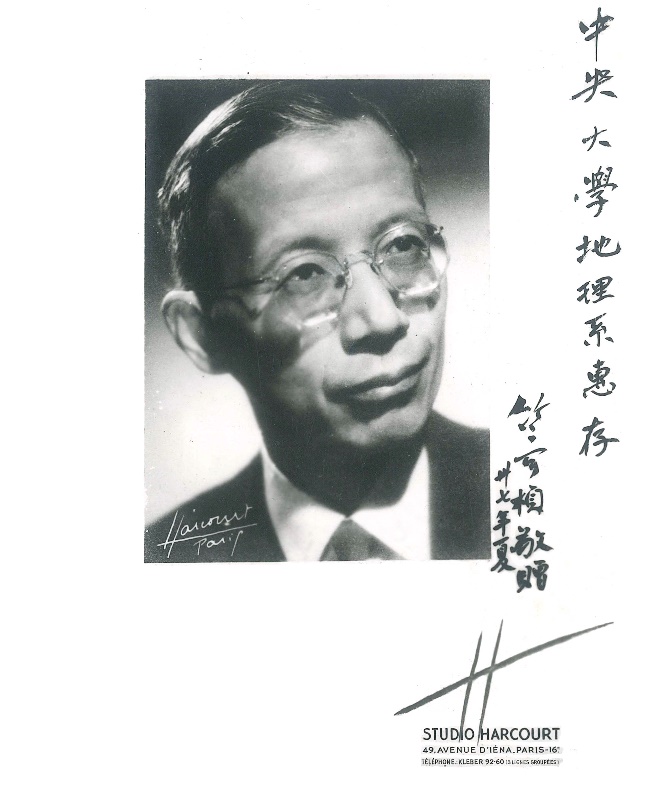

竺可桢教授和地理系师生在四牌楼A平房前合影(1950)

由竺老创建的南京大学地学学科至今已经历一百个春秋,既有荣耀,也有坎坷,总的趋势是在不断向上发展。特别是在党的十一届三中全会之后,迎来了科学的春天。学校先后新建了浦口校区和仙林校区,办学条件大为改善。地学学科与学校同步发展,人才济济,科技芃芃,声誉鹊起,欣欣向荣。如学科建设已由当初竺老创建的一个地学系,发展到当下的四个现金网 :线上足球现金网 (下设:自然地理学系、地理信息科学系、国土资源与旅游学系、海岸与海洋科学系),地球科学与工程现金网 (下设:地球科学系、水科学系、地质工程系),大气科学现金网 (下设:气象学系、大气物理学系),环境现金网 (下设:环境科学系、环境工程系)。规模之大,达到了地学学科发展的巅峰,成为目前国内高校地学学科最为齐全的学科群。人才培养涵盖了本科、硕士、博士、博士后全部体系,毕业学生三万余人。科学研究更是硕果累累,早在五十年代的“五朵金花”,地质系即占有其二。遐迩闻名的登峰(地理系王富葆攀登珠穆朗玛峰)、造极(地质系张青松、地理系侯书贵、刘科造访南极,地理系柯长青登上北极)、潜海(地理系王颖深潜大西洋)、探空(气象系探索高层大气物理)均有南大地学人。作为培养地学人才重要手段之一的野外科学考察与勘探,更是大放异彩。自2006年开始,多次组织“地质学、地理学和气象气候学联合野外考察队”分赴俄罗斯贝加尔湖地区、法国阿尔卑斯造山带,在中、俄、法三国教授共同指导下,实施野外科考计划,收获巨大,在校内外产生很大反响。

竺老无比热爱祖国的壮丽河山。1972年底,竺老最后一次会见他的高足任美锷院士时,深有感慨地说:“至今还没有一本篇幅适当的中国自然地理著作问世,这与我国的国际地位很不相称,你应该写一本!”在竺老的启示下,任先生汇集了大量的最新地理研究成果,结合多年来地理系的自编教材,完成了《中国自然地理纲要》论著。该书论述了自然区划原则,热带界线、准热带、热带山原等一系列新理论概念,显示了我国区域地理研究的独特风格,并为发展我国农业生产、改造和利用自然条件提出了20多项建议和措施。该书经商务印书馆出版后,被译成英、日、西班牙文出版,广受国内外地理学界欢迎和重视,被认为是中国自然地理的经典著作。1988年该书第三版荣获国家教委“首届全国高等学校优秀教材特等奖”,实现了竺老在自然地理著述方面的殷切期望。

竺老高瞻远瞩,十分关心地理科学的现代化,多次指出,“地理科学一定要摆脱单纯描述阶段,加强定性和定量相结合的分析方法,用最新的科学成就和仪器装备把地理武装起来。”他特别关心我国地图事业的发展,早在1954年制定全国科学技术发展规划时,他提议将全国自然区划和国家大地图集并列为国家重大项目并获准,他亲自为国家大地图集培训班讲课。1973年他的得意门生线上足球现金网 地理研究所陈述彭院士和我校地理系地图教研室主任李海晨教授联合提倡在我国开展制图自动化的研究,并由我校地理系地图学专业培养这方面的人才,得到竺老的热情支持。其后,竺老曾两次抱病写信给陈述彭院士和李海晨教授,询问这方面的进展。值得告慰竺老的是,地理系地图学专业有关制图自动化的研究在1977年就用当时先进的计算机自动制图方法研制了我国第一张全要素电子地图,并培养了一大批从事自动制图和地理信息系统的专门人才。目前我校地学四个现金网 秉承竺老的教诲,在科研、教学战线上都取得可喜的成果。据不完全统计,地学建系以来,培养出来的各类院士近50位,其中地理系有线上足球现金网 院士任美锷、吴传钧、王颖、李吉均、陈毓川、周成虎,国际欧亚科现金网 院士承继成、宫鹏、李满春、何大明,挪威两院外籍院士许崇育,他们在各自的岗位上所取得的杰出成就为地理系增添了光彩。

2002年5月20日,我校百年校庆,为纪念校史上的杰出人士,饮水思源,在鼓楼校区东南大楼前树林内两块花岗岩巨石上精心雕刻了竺可桢、李四光两位杰出地学大师栩栩如生的雕像,供人瞻仰。由此拉开了“百年南大名人雕像”的帷幕,为我校美丽的校园添上了一道靓丽的风景。

竺老一生追求真理,1962年6月4日,他已72岁高龄,毅参加中国共产党,为新中国的科学教育事业,坚贞不渝,奋斗不懈。1974年,他在北京医院停止了心脏跳动,享年84岁。

竺老从1921年在国立东南大学创办地学系起,至今已整整一个世纪,所遗留下来的“严谨、求是、创新”精神永远是南京大学的宝贵财富。

(金瑾乐,1955届毕业,南京大学教授)